『てぃんさぐぬ花』という琉球民謡がある。

作詞作曲者は不明で、いつ作られたものかも分かっていないのに、沖縄の人なら誰もが知っている唄だ。それは八重山諸島のはしっこに浮かぶ小さな離島、この志嘉良島でも例外じゃない。

七月、お葬式の帰り道。

私は道端で咲いている紅い鳳仙花に目を奪われた。

太陽に向かってまっすぐ伸びる茎に、縦へ連なるようにいくつもの花弁をつけている。それを見て、私の頭の中で『てぃんさぐぬ花』の旋律が再生された。

父が優しく弾く三味線の音色。母のおだやかな歌声。それらを子守唄に、心地よい眠気に抱かれて一日が終わる、幼い日の記憶。

「てぃんさぐぬ花」とは、「鳳仙花」のことを指す。

「鳳仙花の汁で爪を染めると魔除けの効果がある。爪を染めるように親の教えを心に染み込ませなさい」という意味の歌詞が、うちなーぐち(沖縄方言)で綴られている。

私はその唄が嫌いだった。

曲そのものが、ではなく、作った人は知られていないのに、歌詞に込めた想いだけが歌となって残っているところが、だ。

私の両親はもういないけれど、心に沁みた歌声は私の中にある。

人は忘れられても、想いが繋がる。それは何よりも尊い。

――そう、頭では理解している。

青よりも蒼い澄んだ空に向かって健気に背を伸ばす鳳仙花の姿を、私は目に焼き付ける。

いずれ枯れてしまう前に、忘れないように。

だって、忘れられてしまったらさびしいから。

私は想いだけじゃなく、私自身も忘れないで欲しいと願う。

私が鳳仙花に惹かれて立ち止まっていると、一緒に歩いていたトミおばあが、かすれた声で言った。

「風乃、八月に来る台風はもっと大きいよ。花の咲き方や風の匂いが、そう言ってる」

沖縄に台風はつきものだ。ひと夏に十を越えることも珍しくない。

つい一週間前にも、大きな台風が志嘉良島を襲ったばかりだった。

「分かった! ちゃんと対策しとくさー!」

私が敬礼のポーズをしながら笑顔でそう言うと、トミおばあは私の心を見透かしたように小さく頷いた。

「風乃、台風が怖かったらうちに来たらいいさ」

「もう! そこまで子供じゃないしー! もう高校生なんだから、一人でも平気だし!」

私は頬を膨らませて、着ているセーラー服のスカーフの両端をつまんで見せつける。するとトミおばあは無表情でそうかい、と呟いた。

この志嘉良島には子供が少ない。ほとんどがお年寄りだ。だからみんな、私のことを孫だと思っていて、いろいろと世話を焼いてくる。

商店のお菓子はただでもらえるし、晴れた日は親に内緒で漁船にも乗せてくれた。この前、沖釣りで釣り上げたグルクンをその場で刺身にしたら、とっても美味しかったな。

まるで島全体がひとつの家族のようで、私にとってそれは志嘉良島の好きなところだ。けれど、たまにお年寄り全員が親みたいに口うるさいときがある。そういうときはちょっと嫌になる。

「あ、でもご飯は食べに行こうかな。トミおばあの沖縄料理はでーじおいしいからさ!」

「そう言って本当は台風が怖いんだろう? しかばー(小心者)や」

「違うしー! もういい!」

ぷい、とそっぽを向くと、いつも無表情のトミおばあにしては珍しく声を出して笑った。

他人の笑い声を聞くと幸せな気持ちになる。

時の流れがゆるやかなこの島には笑顔が似合う。どこからでも青い海が見えて、いろんな生き物の息吹が聴こえてくる、志嘉良島。私はこの島が大好きで、毎日が楽しくて、景色のひとつひとつがきらきらと眩しい。

でも、ふとしたときにさびしくなる。

花が枯れて、儚い命が散ったとき。

夕陽が水平線に沈み、夜のつめたい風が髪を撫でたとき。

夜空を駆けた流れ星が、闇に消えたとき。

自然が身近にあるこの島で、いくつものはじまりと終わりを眺めてきた。だから私は、自然も人の命も、平等に儚いということを知っている。

いくら時の流れがゆるやかだとは言っても、流れていることには変わりない。

今日から八月。

沖縄は一年のほとんどが夏とはいえ、八月の暑さは桁が違う。だから一日中一人で、目をつぶってひんやりとつめたい海にぷかぷか浮かんでいた。

海は好きだ。嘘が通用しないから。人は海の前では素直になれる。

目を開けると、いつのまにか日が暮れていたので砂浜にあがった。潮風に当たりながら、自分の身長ほどある大岩に腰かけた。辺りは静まり返っている。規則的な波の音だけが聴こえる。

私は夜空を見上げながら、『てぃんさぐぬ花』を鼻歌で口ずさんだ。

父と母の演奏を忘れないように。

――お通夜でもお葬式でも、泣かなかった。

けれど今は、星空が滲んで見える。やっぱり海の前で人は嘘をつけないから、仕方がない。

私が涙を拭おうとしたとき、

「……人魚だ」

どこからか、そう聞こえた。

声がした方を見ると、同い年くらいの男の子が砂浜に立っていた。はじめて見る顔なので、この島の子ではない。でもそれはあり得ないことだ。

私は目を疑って、その子の他に誰もいないことを確認する。

ゆるやかな時の中で、静かに終えるはずだった。花のように、夕陽のように、流れる星のように。

それなのに。

私は君に出会った。

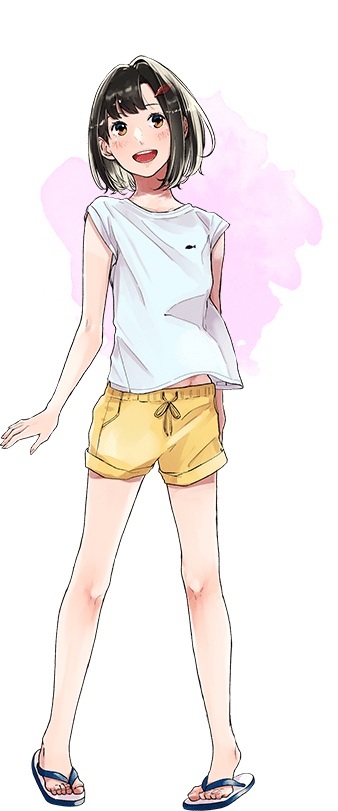

「私、伊是名風乃! 君は?」

「僕は……、海斗。高木海斗です」

世界の片隅でひっそりと滅びゆくこの島には不似合いな、未来を右手に宿した男の子。

もし海斗が志嘉良島を好きになってくれたら、私は自分の人生に意味があったと誇れる気がした。私とともに、この島のことをいつまでも覚えていてほしい。

海斗と握手した手に、願いと想いを流し込む。この日を境に、私の運命が大きく動いた。

一生忘れることのできない、はじめての夏が来た。